横峯遺跡

概要

一湊の松山遺跡と並び屋久島を代表する考古学遺跡。1999年から2002年までの5次にわたる大掛かりな調査が行われた。

極めて高い密集度で住居跡が観察され住居跡・それと思わしき跡合わせて126基が確認されている。これは西日本の縄文時代の集落跡としては非常に多いものである。

縄文集落の構造が明らかにされていない西日本で、東日本との比較に耐えうる遺跡が広範囲に行われた事、当時の人々が整地を行っていたことが分かった事、現在絶滅が危惧されるヤクタネゴヨウが道具等に利用されていた事が分かった事等が大変意義深い遺跡となっている。

現在は埋め戻されて空き地となっているが「横峰縄文クラブ」という地元有志がゆくゆくは縄文時代当時の様子を再現した施設を作ろうと計画している。

【場所】

海岸段丘上の緩斜面に位置し、背後に山が迫る。西側に隣接して竹女護川が流れる。

鹿児島県熊毛郡屋久島町安房字横峯

北緯30°17′58″東経130°38′33″

【詳細】

1971(昭和46年)、地主の長男田淵幸二氏{当時中学二年生}が畑仕事中耕作土に混ざった土器片・石器に気付き、担任の先生→教育委員会に連絡が行ったのが最初。

屋久町町制施行30周年{1989年}町史編さん事業の一環として鹿児島大学法文学部考古学研究室に委託する形で発掘調査実施し、1985年に事前調査、1987年に初の発掘調査が行われる。

この調査の成果を受けて遺跡整備事業の対象地となり用地取得完了ののち1999年2月に縄文の里整備検討委員会発足、発掘調査を開始した。

1999{平成11}年度の二度の調査は町費単独、2000{平成12}~2002(平成14)年度までの三年間/三度にわたる調査は国庫補助により行われ2003(平成15)年度は鹿児島国際大学の協力により整理作業/報告書作成が行われた。

調査区は大小様々に1から11までを数え、遺跡のほぼ全体図がつかめている。核心となっているのが4と8で共に面積が大きく、高密度に住居跡が確認されている。

出土した土器形式から縄文時代後期中頃~後半とされ、採取された炭化材の放射性炭素年代測定値では3700~3900年前{1950年を起点}と出た。

【資料】

屋久島横峰遺跡{屋久島埋蔵文化材財発掘調査報告書}1&2

屋久町郷土史

写真

第五次調査時の遺跡全景

調査区4全景。{第3次調査時} |

調査区4全景

調査区4 竪穴式住居跡群{第3次調査時} |

調査区4 竪穴式住居跡群

海側から調査区4を望む{第三次調査時} |

海側から調査区4を望む

調査区4{第3次調査時} |

調査区4

調査区8{第5次調査時} |

調査区8

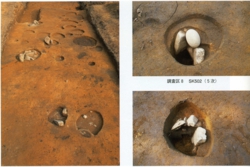

左・土杭群{調査区11} 右上右下{調査区8} |

左・土杭群{調査区11} 右上右下{調査区8}

調査区8土杭群{第4次調査時} |

調査区8土杭群

大祭5 区役員皆でお参りする。 |

調査区3 盛土の可能性

調査区3 アカホヤ層が斜めに切れ、盛土の可能性 |

調査区7 SX322検出状況

調査区7 SX322検出状況{第五次調査時} |

発掘現場の現在

発掘現場の現在。時折草払いが行われる。 |