久本寺

概要

本尊

・鬼子母神、十羅刹女など。

歴史

・久本寺は中世の創建であった。

・貞享2年(1685)屋久島の寺はもともと種子島本源寺の末寺であった。

・貞享3年(1686)屋久島出身正建寺の僧侶が島津の寺社奉行に屋久島の寺は本興寺、本能寺の直末寺である旨申告した。

・享保16年(1731)出火消失。

・享保18年(1733)久本寺再建。

・宝暦4年(1754)に再建された。

・屋久島で廃仏毀釈が始ったのは明治3(1876)年。

その他情報

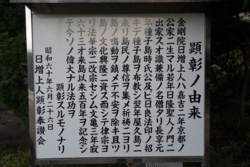

・日増によって宮之浦の久本寺が建立された。

・宮之浦では神社の仁王像を住民が穴を掘って埋め、後に掘り起こして再び境内に立てた。

・宮之浦の長遠久本寺は、一湊の本隆寺、永田の顕寿寺、その他本彿寺、本寿寺とともに、尼崎本興寺と京都の本能寺に末寺であるが、屋久島内の他寺院の本山であった。

・久本寺の開基は種子島時氏、開山は日増。

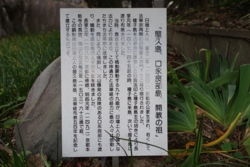

・屋久島における日蓮(法華)宗の開祖は実際上は日増であるというべき。

・本興寺、本能寺の直末寺になろうとしたので種子島久時が両本山に真相を問いただした。

・種子島時久は、屋久島の寺は種子島の末寺であると評定所へ申告した。

・17世紀には種子島の寺院との間で末寺の論争があった。

・貞享3年(1686)楠川へ木仏が漂着し、鹿児島へ差し出した。

・元禄1年(1688)宮之浦の東五本松に村民の労役で釈迦堂を建立し、屋久島じゅうの僧侶を集めて供養した。

・孫七は屋久島の寺院がすべて日蓮(法華)宗なので、そうでないものをと考えて久本寺とは別に僧侶を定めた(釈迦堂由来記)

・本堂の前に、寛文4年(1664)建立の番神堂がある。

・元禄1年(1688)釈迦堂を建立。

・久本寺が管理している。

旦那墓

・寛永19年(1642)薩摩藩が屋久島代官(後の屋久島奉行)を設置。

・宮之浦に現地役所をおいた。

・藩士が交代で屋久島に派遣されたが、現地で亡くなる役人も多くいた。

・旦那墓は旦那衆と呼ばれていた藩士たちの墓石群。

・大正期には50基ほどあったが、現在は役20基ほどしか残っていない。