益救神社

概要

ご神体 宮之浦岳(確認)

祭神

主祭神 天津日高彦火々出見命 (あまつひこひこほほでみのみこと)

配祀神 大山祇命/木花開耶姫命/塩土翁/豊玉彦命/豊玉姫命/玉依姫命

例大祭 4月10日に行われていたが現在は、4月29日に開催。集落の春祭りとして、各地区から歌や踊りが奉納される。

その他情報

・創建の由緒は不詳。

・式内社で、旧社格は県社。

・宮之浦岳の山頂には奥社がある。

・延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳に記載された神社のうち最も南に位置する。

・元々は屋久島中央部の三岳(宮之浦岳・永田岳・栗生岳)の神を祀ったものと考えられる。

・明治維新までは、旧村18ヶ所に村落名を冠した益救神社があったが、現在は宮之浦の当社原集落にある原益救神社のみ。

・奥宮は宮之浦岳との伝えもあり、誕生は山岳信仰によっており、原始時代までさかのぼる可能性。

・益救神社境内は山頂の奥宮に対する拝殿あるいは奥宮の分祀場所であった。

名前

・現在は「やく」と読むが、かつては「須久比ノ宮」「ますくひ」「すくひ」と読んだ。

・当社の別名「スクイ」は、益救(屋久)の救の字の訓を誤ったものとの見方がある。

・当社の別名「スクイ」は遣唐使船の漂着に備えさせた澪標(みおつくし)の「ツクシ」が訛ったものという説もある。

・「一品宝球大権現」という呼名もあった。当社の神が、竜宮城より一品、宝珠を持ち帰った故事による。

歴史

・8世紀から9世紀初頭にかけて屋久島と種子島が多禰国であった時代は、当社がその一宮で式内社であった。

・戦国時代、種子島氏の所領となり、種子島氏が法華宗を重視したことから当社は衰微し、所在も不明となった。

・屋久島の宗教は律宗であったが、文明元年(1469年)頃には法華宗になった。

・中世に入ると神仏習合の思想の影響で、長遠山久本寺が管理運営した。

・長享2年(1488年)に日増が来島し、御岳(永田岳)に登って法礼を納めて鳴動を鎮めたとあり、法華宗と御岳信仰の対立が推察されている。

・貞享2年(1685年)現在地に宰領として赴任した薩摩藩士・町田孫七忠以が社殿を再建した。

・このとき、祭神は火火出見尊以外は何であったか不明になっていたので、火出見尊・火須世理尊・恵美須神を主祭神とし、脇殿に現在の配祀神を祀ったとされる。

・文久3年(1863年)にも薩摩藩直営で社殿を造営し、神料50石を献じた。

・明治4年(1871年)に主祭神のうち火須世理尊・恵美須神を他へ分祀し、現在の祭神となった。

・明治5年(1872)より六十石を給されることとなった。

・明治6年(1873)県社兼郷社の社格を得た。

・昭和20年(1945年)7月15日、アメリカ軍の爆撃により社殿が焼失した。

・再建の費用捻出のため境内地の一部と境内の杉約2,000本を買却し、昭和29年(1954年)に現在の社殿を建立している。

仁王像

・仁王像(金剛力士)は、仏教の護法善神(守護神)である天部の一つ。

・開口の阿形像と、口を結んだ吽形像の2体を一対として、寺院の表門などに安置することが多い。

・寺院内に仏敵が入り込むことを防ぐ守護神としての性格を表している。

・文政年間(1818-)から天保年間(-1843)にかけて島では疫病(疱瘡)が流行した。

・仁王像はその退散祈願のために寄進されたもの。

・宮之浦集落の青年たちは、疫病退散祈願のために、花之江河や尾之間集落の温泉神社など島の各所に石塔を奉納している。

・明治初年の廃仏毀釈おり、この仁王像は村人が穴を掘って埋めたことにより難を逃れた。

・凝灰岩でできていて、左側に口を開けた阿形、右側に口を開いた吽形の「金剛力士像」。

・上半身裸体のたくましい仁王像。

・石像の背面には「天保二年辛卯二月吉日、奉寄進、宮之浦住、近藤濱市 右嫡子市助」と刻銘あり。

・天保2年(1832)年に益救神社に寄進されたものと考えられる。

・神社に仁王像があるこのは、屋久島に神仏混淆の考え方があったことを著しているようだ。

・かつては島内の各寺社に仁王像があったようだが、廃仏毀釈の難に遭った。

・益救神社と牛床詣所の仁王像は貴重。

・日本では寺院の入口の門の左右に仁王像が立っているのをしばしば見かける。

・像容は上半身裸形で、筋骨隆々とし、阿形像は怒りの表情を顕わにし、吽形像は怒りを内に秘めた表情に表すものが多い。

・こうした造形は、寺院内に仏敵が入り込むことを防ぐ守護神としての性格を表している。

【位地的情報】

宮之浦川右岸に沿った道路脇に大きな石鳥居があり、その脇にはやはり石づくりの社標がある。境内に入ると中は広く、奥へと延びる参道脇には芝生が植えられ空に向って開けた空間が大きく広がっている。

左手奥にはアコウの大木やに仁王像・祭り舞台などがあり、右手には桜の植栽が続き、その奥に社務所が見える。参道を進むと左手に案内看板、右手に手水鉢があり、その先に改めて石鳥居があり、その先は杉の大木や照葉樹の生い茂る薄暗い森となっている。左右にある境内社を過ぎて更に参道を行った最奥には木造の拝殿と本殿がある。南国を感じさせる神社である。

【文献・資料】

・鹿児島県神社庁HP

・上屋久郷土誌

写真

益救神社拝殿

益救神社拝殿 |

益救神社拝殿正面

益救神社拝殿正面 |

益救神社拝殿左面

益救神社拝殿左面 |

益救神社拝殿右面

益救神社拝殿右面 |

入り口より全景

入り口より全景 |

入り口より全景寄り

入り口より全景寄り |

入り口より全景右

入り口より全景右 |

参道より鳥居引き

参道より鳥居引き |

参道より鳥居寄り

参道より鳥居寄り |

参道より鳥居右

参道より鳥居右 |

拝殿内部引き

拝殿内部引き |

拝殿内部寄り

拝殿内部寄り |

本殿

本殿 |

本殿千木

本殿千木 |

手水鉢

手水鉢 |

手水鉢寄り

手水鉢寄り |

社務所

社務所 |

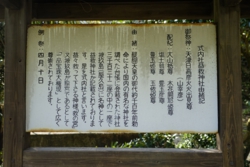

由緒書看板全体

由緒書看板全体 |

由緒書看板寄り

由緒書看板寄り |

亀石左から

亀石左から |

亀石右から

亀石右から |

おみくじ右から

おみくじ右から |

おみくじ左から

おみくじ左から |

賽銭箱

賽銭箱 |

絵馬と塀

絵馬と塀 |

末社南

末社南 |

末社北

末社北 |

仁王像斜寄り

仁王像斜寄り |

仁王像斜引き

仁王像斜引き |

仁王像正面寄り

末社北 |

仁王像正面引き

仁王像正面引き |