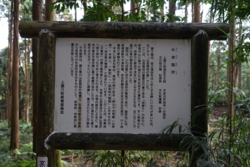

牛床詣所

概要

祭 神

・大山神 (写真②③④)

その他情報(写真②資料①)

・13m四方の敷地

・江戸時代後期の石塔が多い。

・明治の年号の入った石塔は8基。

・石塔のほとんどは文字の無い小石塔(鹿児島石)である。

・石塔の形式からみて、この詣所は江戸時代初期ごろから設けられた。

・「一品宝珠大権現」の石塔をはじめ、二体の仁王像、手水鉢一個を含め64体の石塔群がある(1984年現在)。

・嘉永天保年間に島で疱瘡が流行したが、宮之浦村から患うものを出さなかったことの感謝の碑文がある。

・藩政時代は奉行所の代官はじめ役人(有力者)たちの祈願所であった。

・牛床は宮之浦の人々の御岳の遥拝所であり坂迎えどころ。

・女人禁制のために山に入れない女性たちが奥岳を拝む場所(遥拝所)。

・中央の石塔には「一品宝珠大権現」であるはずが「一品法壽大権現」と刻まれている。

・「一品宝珠大権現」をまつる山川石の大石塔は「天保14(1843)年癸卯12月13日」に屋久島中の疱瘡の流行停止と軽減を祈って建てたもの。

・法華宗の屋久島布教により、古来の山岳信仰から神仏混合へ移り変わったため。

・仁王像は宗教改革の嵐の難を島人の手で守られた。

・鳥居の扁額には大山神とある

・昭和40年ころ、上屋久営林署が大山祇大神を祭神とする大山祇神社を移してまつりはじめた。

・3kmほど上流にあった事業所から第一鳥居の付近を町から払い下げてもらい、営林署関係の20戸ほどの家を建てて住んだ。

・大山祇神の祠

・オオヤマツミーコノハナノサクヤヒメーヒコホホデノミコト(祖父)

・山の神であるオオヤマツミ

【位地的情報】

・県道白谷雲水峡宮之浦線羽神の郷を入った奥にある。

【文献・その他】

・下野敏見著屋久島もっと知りたい-人と暮らし編- P85 P338