願船寺

概要

・屋久島は室町時代以降、日蓮(法華)宗だった。

・1469年までには、種子島・屋久島・口永良部島のほぼすべてが日蓮宗になった(種子島家支配にあったため)。

・それ以前は山岳信仰を中心とした神道だった(恵比寿神や浦島神なども)。

・屋久島で廃仏毀釈が始ったのは明治3(1876)年。

・明治12(1879)年頃、一湊に初めて浄土真宗の寺が建てられた。

・浄土真宗に布教につとめた是枝千亀は隠れ念仏信仰によって捕らえられ拷問を受ける。

・屋久島に渡り、明治11(1878)年永田で布教中死去。

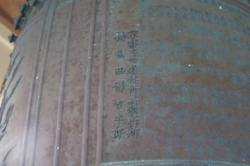

・大正末期、一湊は豊漁で賑わい、鐘が時刻などを知らせていた。

・現在の願船寺のところにあった説教所が大正12年の大火で焼失した。

・お寺の鐘は現在の藤本家(一湊青年団の集会所跡)に吊るしてあった。

・お寺の再建までその場所にあった。

概略歴史

・明治3年(1928)頃から屋久島でも「廃仏毀釈・仏法廃止」の影響が出て再び神道になる。

・明治9年(1976)頃から再び仏教の許しが出て、一湊には「是枝千亀」によって浄土真宗が伝わった。

・明治12年(1879)上屋久説教所として誕生。

・明治24年(1891)建築される。

・昭和3年(1928)大火により消失(4月18日空襲で17名の死者が出て山中へ疎開した)。

・昭和15年(1940)木辺派 営団移住。

・昭和26年(1951)寺名を願船寺とする。

・昭和34年(1959)再々建(山川石の防火壁)〜現在に至る(門徒の浄罪・労力の提供)。

・平成21年(2009)梵鐘楼を建設、同時に築山も建設(門徒の浄罪による)。

・平成26年(2014)親鸞聖人の石像建立(門人の寄贈)聖人直筆文字転写。

【文献・資料】

上屋久島郷土誌

一湊百年

一湊街歩き資料