八筈嶽神社

概要

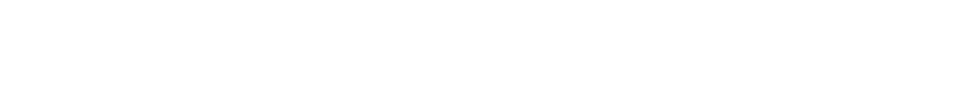

御神体

御神体は海に浮きあがってきた石とされている。

祭 神

応神天皇(誉田天皇:ホムタワケノミコト)

仲哀天皇(比賣大神:ヒメオオカミ)※応神天皇の父

神功皇后(気長足姫命:オキナガタラシヒメミコ)※応神天皇の母

例大祭

毎年2月15日には、一湊集落を中心に漁業者も一緒になって、集落発展と大漁・航海安全祈願の例大祭が行われる。

例大祭の前夜には「岩籠り」の神事が行われた記録もある。

その他情報

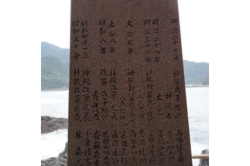

・通称「矢筈嶽神社」と呼ばれている。

・創立、造営の起源は不明。

・これまでに神社は何度か再建された。昭和29年の台風で倒壊した拝殿を再興した。(昭和41年神殿改築、昭和50年拝殿改築)

・漁業と縁結びの神様といわれている。

・明治27年新築氏子総代高橋休左衛門の記録等あり、代々高橋家が守ってきた。

・神社の奥の洞窟に入った猫が、隣の種子島で発見された、という伝説がある。

・益救神社の末社島内十八社中の一社である。

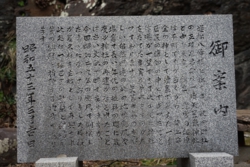

【位置的情報】

一湊湾を囲むように海に突き出る矢筈岬の西側に天然の洞穴がありその中に神社がある。入口には赤鳥居、その奥に拝があり、最奥に屋久杉を主材とした本殿がある。現在は半島に延びる車道から神社までの参道が整備されているが、かつては船での往来が一般的だった。また、内部には紅白の大漁祈願旗が奉納されるなど、海との係わりが深い一湊区を象徴する神社である。

【聞き取り情報】

高橋義次(1949年生)(2015年聞取)

高橋良子(1940年生)(2015年聞取)

明治の中頃から始まった岩籠りは80年代終わりには途絶えてしまった。2003年あたりから一時復活させた。参道は現在の海水浴場あたりからあった。船で訪れることが多かった。高橋家は明治初年あたりには氏子総代として神社の管理をしていた。

【文献・資料】

・屋久島もっと知りたい-人と暮らし編-(下野敏見)

・南日本新聞2008年3月3日特集 むらに生きる屋久島町一湊

・鹿児島県神社庁ホームページ